Se estiver levando seu cão para o exterior, é particularmente importantevacinação contra a raivaProcedimentos relativos. A raiva é uma doença extremamente perigosa, com uma taxa de mortalidade de quase 1001 TP3T tanto em humanos quanto em cães, uma vez contraída, e existem regulamentações rigorosas em todo o mundo para fins de quarentena.

Neste artigo,Cães, raiva e viagens ao exteriorEste é um guia de fácil compreensão para iniciantes, que abrange tudo, desde o conhecimento básico até os procedimentos específicos de preparação. Ele fornece conhecimentos confiáveis e atualizados, citando informações de órgãos oficiais (como o Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca e a Organização Mundial da Saúde). Prepare-se para sua primeira viagem ao exterior com seu precioso cão, elimine suas preocupações e siga com tranquilidade os procedimentos.

Informações básicas sobre as vacinas contra a raiva (O que é a raiva? (Objetivo da vacinação)

Raiva.é uma infecção viral causada pelo vírus da raiva e é uma zoonose que afeta os nervos cranianos. É causada principalmente pela mordida de um animal infectado (por exemplo, cão ou animal selvagem), que introduz o vírus por meio de sua saliva.

Há um período de incubação antes do início dos sintomas, mas quando eles se desenvolvemQuase 1001 mortes por TP3T em cães e humanos.É uma doença extremamente letal. O Japão está livre da raiva desde a década de 1950.

entretantoDezenas de milhares de mortes humanas por raiva a cada ano em todo o mundo.foi relatado e ainda é um grave problema de saúde pública, principalmente em algumas partes da Ásia e da África.

Qual é o objetivo da vacinação contra a raiva?Protegendo seu cão contra a raiva.é claro,Prevenção da entrada e disseminação do vírus da raiva.O seguinte está localizado em No Japão, os cães com mais de 91 dias de idade devem ser vacinados anualmente contra a raiva, de acordo com a Lei de Prevenção da Raiva.

Essa é uma medida necessária para manter o status do Japão como um país livre da raiva e é dever do proprietário.A vacina contra a raiva também é importante quando se viaja para o exterior, pois os países querem evitar que o vírus entre em seus próprios países.e a vacinação e a certificação adequadas devem ser obtidas antes da viagem.

Tipos de vacina contra a raiva e cronograma de vacinação

As vacinas contra a raiva diferem em sua formulação e duração de eficácia.Somente vacinas inativadas (mortas) são usadas no JapãoO período efetivo de imunização é de um ano após a vacinação. Portanto, é legalmente obrigatório tomar uma vacina por ano.

Considerando que,América e Europa.Em algumas regiões, uma vacina contra a raiva (formulação aprovada pelo fabricante) válida por três anos está disponível e a lei permite a vacinação uma vez a cada três anos. Isso depende do tipo de vacina (por exemplo, vacina viva ou inativada) e da situação veterinária de cada país.

Em todo caso.Comprovante de vacinação dentro do período de validade.O mesmo se aplica à "vacina antirrábica" exigida, que é tratada como inválida se estiver vencida. Antes de viajar, verifique se a vacina antirrábica de seu cão ainda está dentro do prazo de validade e, se necessário, tome vacinas adicionais.

Deve-se lembrar que os certificados de vacina japoneses são geralmente válidos por um ano, enquanto alguns são válidos por três anos em outros países.

próximaCronograma e frequência da vacinaçãoSobre. Os filhotes só podem ser vacinados contra a raiva após 91 dias (cerca de 3 meses) de idade.primeira inoculaçãoDependendo do destino, após oSegunda vacinação após um determinado período (reforço)pode ser necessário.

Por exemplo, o Serviço Japonês de Quarentena de Animais, se um cão for levado para uma área que não seja um país livre de raiva e depois voltar a entrar,Duas vacinas antirrábicas após a microchipagem.(a primeira é realizada após 91 dias de idade e a segunda pelo menos 30 dias após a primeira).

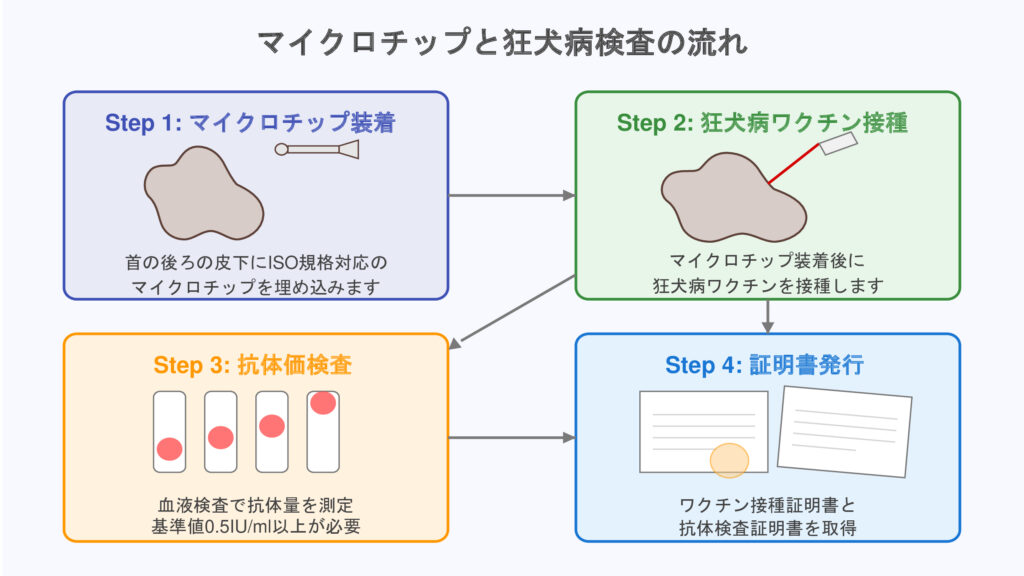

dessa formaMicrochip instalado → 1ª vacinação → 2ª vacinação pelo menos 30 dias depoisO cronograma também é recomendado para o teste de anticorpos (veja abaixo). Basicamente.Microchip instalado antes da vacinação contra a raiva.É necessário fazer isso.

Isso ocorre porque o número do microchip aparece nos certificados de vacina e nos documentos de inspeção e é usado para vincular a identificação individual e o histórico de vacinação (*Em alguns países, a vacinação sem um microchip invalidará o certificado posteriormente).

De fato, o CDC dos EUA também afirmou que "Microchipagem e vacinação contra a raiva.' como uma das condições de entrada.

Certifique-se de que seu animal de estimação esteja microchipado antes de ser vacinado contra a raiva. Se você não o fizer, o certificado poderá ser inválido!

No entanto, o número e a frequência das vacinas contra a raiva recomendadas em cada país variam,Uma vez por ano ou três vezes por anoé comum. No Japão, onde a inoculação anual é exigida por lei, o processo de vacinação envolve o recebimento de um cartão postal informativo de cada autoridade local entre abril e junho, seguido pela inoculação em uma clínica veterinária ou inoculação em grupo.

Por outro lado, mesmo em países onde o tipo de validade de três anos está disponível,Deve estar dentro do prazo de um ano da última vacinação no momento da viagem.Observe que você pode ser solicitado a fazer isso (não se trata de um caso de "é uma vacina de três anos, portanto, não há problema em deixá-la em vigor por três anos").

Vacinas adicionais imediatamente antes da viagemé determinada de acordo com as regulamentações nacionais. Se já estiver dentro do prazo de validade, nenhuma vacina adicional será necessária, mas é seguro tomar a próxima vacina antes que o prazo de validade expire. Em qualquer caso.Comprovante de vacinação contra raiva válido no momento da viagem.é importante ter em mãos.

Obrigação de ser vacinado ao viajar para o exterior (regulamentações nacionais, normas da OMS e da IATA).

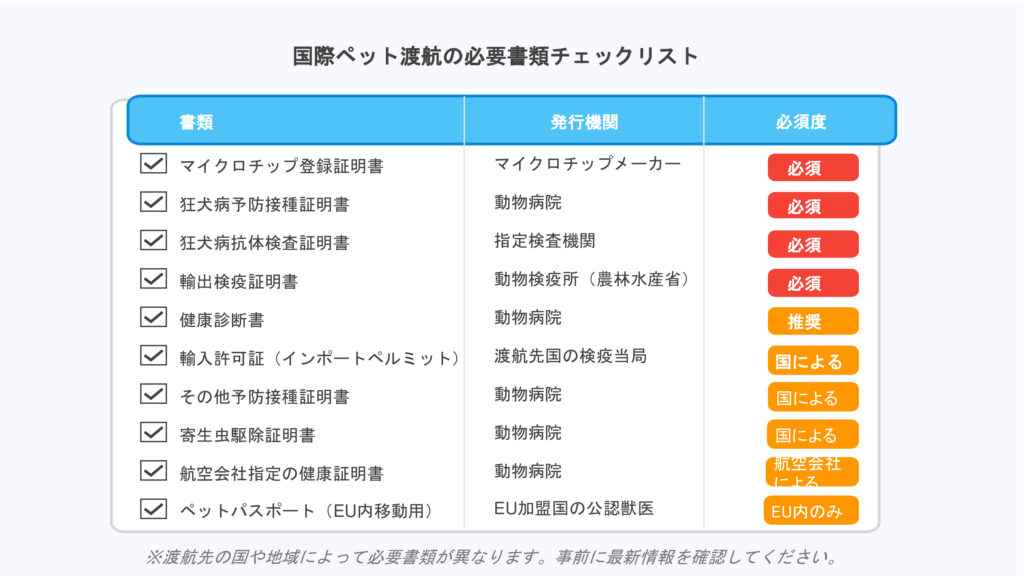

Ao levar um cão para o exterior, em muitos países é condição para a entrada no país a apresentação de um certificado de vacinação contra a raiva.A seguir estão algumas das mais comuns. As regras detalhadas variam de destino para destino, mas geralmenteIdentificação individual por microchipeComprovante de vacinação contra a raivaé obrigatório.

Por exemplo, nas diretrizes da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA),Certificados de saúde emitidos por veterinários (incluindo informações sobre vacinação contra a raiva e resultados de testes de anticorpos)é exigido pela maioria das companhias aéreas e países de destino. Um exame médico em uma clínica veterinária antes de viajar,A vacina contra a raiva deve estar em dia.e precisam receber um certificado.

Como exemplo de regulamentações em diferentes países,Estados Unidos da AméricaEntão, se você estiver entrando com um cão de um país de alto risco,Deve ser microchipado e vacinado contra a raivaé uma condição para a primeira vacina.Pelo menos 28 dias após a vacinaçãoVocê deve ter feito isso para entrar no país.

Países da UEMas a vacinação contra a raiva com 12 semanas de idade ou mais é obrigatória, e há uma cláusula que exige um período de espera de 21 dias após a primeira vacinação (a UE designou o Japão como um país limpo, portanto, o teste de anticorpos é isento, mas a certificação da vacina é necessária).

dessa formaVocê não pode entrar no país até que um determinado número de dias tenha se passado desde a sua vacinação.Muitos países têm a regra de que você deve ser pontual ao planejar sua viagem.

Em alguns países, vacinas que não sejam contra a raiva, comprovante de tratamento contra parasitas e até mesmoLicença de Importação (Licença de Importação).é necessário em alguns casos. Deve-se sempre garantir queInformações oficiais das embaixadas e autoridades de quarentena antes de viajarpara verificar as condições de entrada mais recentes.

Embora os padrões da OMS (Organização Mundial da Saúde) e da OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) forneçam a classificação de países limpos e não limpos em relação à raiva e critérios de títulos de anticorpos (*ver abaixo),Por fim, as regulamentações específicas do país devem ser seguidas. Para garantir a entrada do seu cão sem problemas, certifique-se de que as vacinas e a documentação necessárias estejam em dia.

Como obter certificados de vacinação (certificados necessários e autoridade emissora).

Certificado de vacinação contra a raivaé um documento que certifica o fato de que o animal foi vacinado contra a raiva. Geralmente, ele pode ser emitido pela clínica veterinária onde a vacinação foi aplicada.

No Japão, um "certificado de vacinação contra a raiva" é emitido em uma clínica veterinária, que é então processado pela prefeitura local.licençaecertificado injetávelserá emitido (a plaqueta do cão e o certificado de injeção devem estar presos à coleira ou a outro dispositivo do cão).

É importante observar que,A plaqueta do cão em si não substitui o certificado de vacinação contra a raiva.Esse é o ponto. A carteira de identidade e o certificado são apenas um sinal de conformidade com a legislação nacional,O certificado de vacinação em si é necessário para viagens internacionais.É.

Há dois tipos principais de documentos exigidos quando se viaja para o exterior: um é o documento de identidade.Certificado de vacinação contra a raiva emitido por um veterinário.(Certificado de vacinação contra a raiva) e o outro é.Certificados oficiais de quarentena de exportação emitidos por órgãos governamentais.(por exemplo, certificado de saúde).

Os primeiros são documentos obtidos em clínicas veterinárias, enquanto os últimos são emitidos pelas autoridades de quarentena dos respectivos governos. Ao sair do Japão, o Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão emitirá um documento de quarentena.Estação de quarentena para animaissubmeter-se a uma inspeção de exportação e obter um certificado de quarentena de exportação.

Neste momento,Apresente o certificado de vacinação contra a raiva obtido na clínica veterinária com antecedência.e isso será incluído no certificado oficial. Em outras palavras.O escritório de quarentena emite um certificado oficial em inglês sob o certificado veterinário.Imagem.

O certificado de quarentena é emitido pelo escritório japonês de quarentena de animais. Ele substitui o passaporte internacional de seu cão!

O certificado de quarentena para exportação incluirá a data da vacinação contra a raiva, o tipo de vacina, a data de validade, o número do microchip, as informações do proprietário e as informações do animal. As autoridades emissoras estão no Japão.Estação de quarentena de animais (sob a jurisdição do Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca).Entretanto, dependendo do destino, pode ser necessária documentação adicional no outro país.

Por exemplo.Licença de importaçãodeve ser obtido com antecedência em alguns países, e pode ser necessário um certificado do escritório japonês de quarentena de animais para obtê-lo. O nome e o formato do documento variam de país para país,Comprovante de vacinação contra a raiva emitido e aprovado por uma autoridade públicasão necessários em comum.

Como ponto de referência,Todos os certificados devem incluir o número do microchipPeça a eles que façam isso. Todos os documentos necessários para a viagem, como certificados de vacina contra a raiva e certificados de resultados de testes de anticorpos contra a raiva (veja abaixo), podem ser invalidados se não contiverem um número de microchip como número de identificação individual.

O gerenciamento da validade do certificado também é importante.Certificado de vacinação contra a raiva por um ano a partir da data da vacinação.Considerado válido,Certificado de teste de anticorpos contra a raiva por dois anos a partir da data da coleta de sangue.Eles são considerados válidos. Planeje-se para não perder esses prazos.

Os documentos de certificação geralmente são escritos em inglês, mas os emitidos pelos escritórios japoneses de quarentena de animais são bilíngues (inglês-japonês). Alguns destinos podem especificar o formato, portanto, talvez você preciseConsulte a embaixada ou a autoridade de quarentena do outro país.e emiti-lo no formulário apropriado.

Teste de título de anticorpos contra a raiva (finalidade, métodos, tempo e valores de referência para o teste de anticorpos).

Teste de título de anticorpos contra a raiva(O teste de título de anticorpos antirrábicos (RABT) é um exame de sangue para verificar se o corpo tem anticorpos imunes suficientes da vacinação contra a raiva. Ele é particularmente útil paraEntrada de um cão em um país livre de raiva (sem surto)É necessário.

Por exemplo, o Japão, o Havaí, a Austrália, a Nova Zelândia e os países da UE (ao entrar de países não limpos) exigem a apresentação dos resultados desses testes. O objetivo do teste de anticorpos é provar que, mesmo que um cão vacinado seja potencialmente portador do vírus, se ele tiver anticorpos suficientes, o risco de desenvolver a doença é baixo e a possibilidade de transmissão para outras pessoas é muito baixa.

O método de teste de anticorpos envolve a coleta de uma amostra de sangue em uma clínica veterinária após a vacinação e o envio do soro para um laboratório especializado para medir os títulos de anticorpos. Os resultados são relatados como um valor numérico (UI/ml),Os valores de referência são internacionalmente 0,5 UI/ml ou mais.Está estipulado que.

Esse valor de 0,5 UI/ml é considerado uma "resposta imune adequada à vacina antirrábica" nas diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde) e é adotado por muitos países como a linha para passar em um teste de anticorpos.

Em outras palavras, os resultados do teste são.Se for menor que 0,5 UI/ml.são considerados insuficientemente imunizados e devem ser vacinados novamente para aumentar seu título de anticorpos. Felizmente, muitos cães atenderão aos critérios se tiverem sido vacinados pelo menos duas vezes em intervalos apropriados, mas no caso improvável de uma falhaVacinas e retestes adicionaisPortanto, é importante reservar bastante tempo para o agendamento.

Se você não conseguir: vacine novamente e refaça o teste de anticorpos.

Validade do certificado de aceitação: 2 anos a partir da data da coleta de sangue.

O momento do teste de anticorpos geralmente éAlgumas semanas após a segunda vacinação contra a raiva.é recomendado (para esperar que os anticorpos aumentem o suficiente).

De acordo com as diretrizes do Serviço de Quarentena Animal do Japão, o sangue pode ser coletado imediatamente após a segunda vacinação, mas, na prática, muitos veterinários coletam amostras de sangue de duas semanas a um mês após a vacinação. Depois que o sangue é coletado, os títulos de anticorpos neutralizantes do soro são medidos em um laboratório designado.

Do Japão, instalações de inspeção designadas pelo Ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca.(por exemplo, em estações de testes de saúde animal ou laboratórios particulares no país, ou na Kansas State University no exterior). Em geral, leva de uma a duas semanas para obter os resultados, um pouco mais durante os períodos de maior movimento.

O período de validade dos testes de anticorpos também deve ser observado.Válido no Japão por dois anos a partir da data da coleta de sangue.Isso é estipulado da seguinte forma. Por exemplo, se você planeja retornar ao seu país dentro de dois anos após a coleta de sangue, não precisará ser testado novamente, mas se ficar no país por mais de dois anos, precisará fazer outro teste de anticorpos no país.

Uma vez que a UE também tenha sido aprovada no teste, não há necessidade de refazer o teste, desde que a vacina antirrábica continue sendo administrada sem expirar (se a vacina expirar, o teste deve ser iniciado novamente). (Se a vacina acabar, é preciso começar tudo de novo.) Portanto, uma vez aprovado no teste de anticorpos, ele é válido por algum tempo,Tome-o bem antes da partida.é desejável.

Especialmente se houver uma pequena chance de que, depois de sair do Japão, você fique em uma área que não seja um país limpo e depois volte a entrar no Japão,É altamente recomendável fazer o teste de anticorpos no Japão antes de deixar o país.. É possível fazer um teste de anticorpos antirrábicos localmente, mas, para entrar novamente no Japão, o teste deve ser realizado por uma "organização japonesa designada", o que exige mais trabalho, como a obtenção de um endosso do governo no certificado de resultados.

Se você tiver feito o teste de anticorpos no Japão antes de sair do país, poderá ter os resultados verificados e um certificado emitido pelo escritório de quarentena de animais.

Período de espera antes da partida (países necessários e suas regras).

Em países livres de raiva, mesmo que tenham sido vacinados e testados para anticorpos,Determinados períodos de espera antes de entrar no país.(medidas de espera) podem ser impostas. Essa é uma medida de segurança para garantir que os animais que estiverem infectados de forma latente no momento do teste de anticorpos não desenvolvam a doença durante o período de incubação.

Exemplos típicos são.Período de espera de 180 dias (6 meses)e foi adotado no Japão, na Austrália e no Havaí.

Ao permitir a entrada de cães no JapãoCães e gatos provenientes de países afetados pela raiva (fora das áreas designadas) são considerados como estando "no dia 0 a partir da data da coleta de sangue (data do teste de anticorpos)".Espera de pelo menos 180 diasÉ necessário que "o

Por exemplo, se uma amostra de sangue para um teste de título de anticorpos for coletada no Japão em 1º de janeiro, ela só poderá chegar ao Japão após 1º de julho. Se você chegar antes de 180 dias, terá que pagar pelos dias perdidos no escritório de quarentena de animais no Japão.Quarentena atracada (isolamento)Isso será feito.

Eu não sabia que era necessário um período de espera de seis meses. Se você planeja retornar ao Japão, é importante fazer o teste antes de deixar o país.

Esse período de espera deve ser rigorosamente cumprido, pois, na pior das hipóteses, o cão ficará separado de você por 180 dias (cerca de seis meses).

Austrália e Nova Zelândia.No entanto, esses países também têm um sistema em que o número de dias de espera fora do país antes da viagem pode ser reduzido, e o restante é compensado pela quarentena da pessoa no local por cerca de 10 dias (embora não seja necessário esperar tanto tempo como no Japão, é preciso ficar em uma instalação de quarentena na entrada por esse período de tempo).

Países da UEde países limpos não exigem um período de espera, mas os de países não limpos sim.3 meses após a coleta de sangue para anticorpos.A UE exige um período de espera de Isso está estipulado nos regulamentos sobre raiva da UE e, se você estiver levando um filhote de um país não purificado, o processo é: vacinação, coleta de sangue após 30 dias e entrada no país após mais três meses da coleta de sangue (ou seja, um total de cerca de quatro meses).

Acima,Se o país de destino é livre de raiva.A existência e a duração do período de espera são determinadas por Para aqueles que moram no Japão e levam seu cão para o exterior,O destino é um país limpo (por exemplo, Havaí, Guam, Islândia, Austrália, Nova Zelândia)Se esse for o caso, até mesmo esse período de espera deve ser incluído.Pelo menos 7 a 8 meses para preparação.deve ser analisado.

Se você estiver indo para outros países (por exemplo, o continente americano, países do sudeste asiático e outros países não limpos), não há medidas de espera no lado japonês no ponto de partida. No entantoExigência de 180 dias de espera para o retorno ao país de origem.portanto, tenha em mente que não deve ser "bom ir, difícil voltar".

Faça planos de viagem o mais cedo possível e consulte especialistas, se necessário.É seguro prosseguir enquanto estiver fazendo isso. Lembre-se de verificar as informações mais recentes, pois as regulamentações específicas de cada país estão sujeitas a alterações.

Preparação de documentos necessários para viagens e procedimentos de aplicação

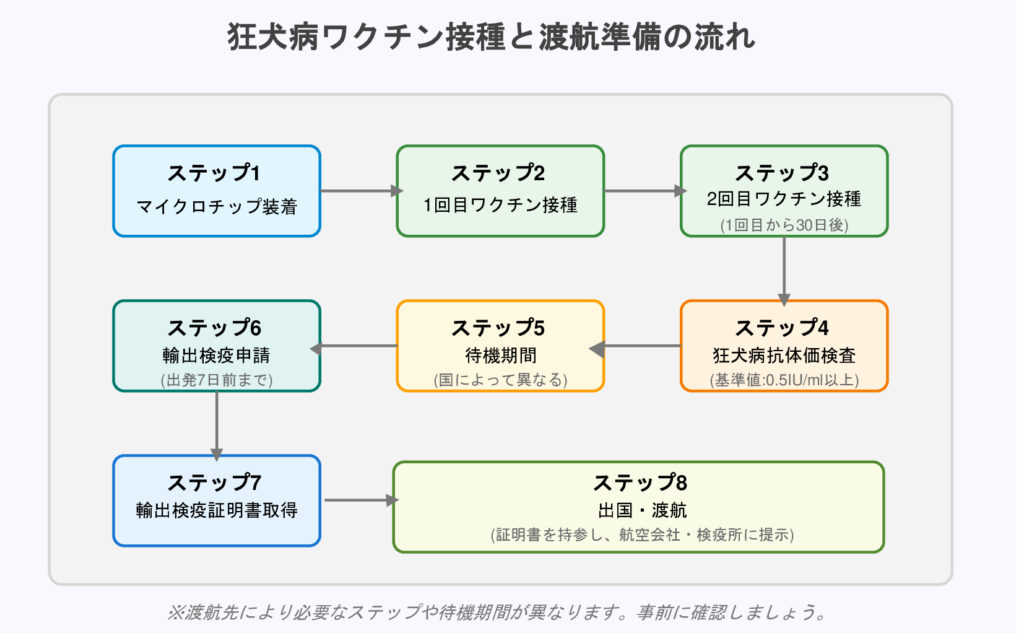

A preparação para viajar com seu cão envolve uma ampla gama de coisas a serem feitas, mas organizá-las passo a passo garantirá que você aproveite ao máximo sua viagem. A seguir, apresentamos um resumo do procedimento geral de preparação, usando o caso da saída do Japão como exemplo.

1. Microchipado:. A primeira etapa é instalar em seu cão um microchip em conformidade com a ISO (se ele já tiver sido instalado, vá para a próxima etapa). Essa é a base para a identificação individual,Sempre realizado antes da vacinação contra a raivaVamos lá.

2. Vacinação contra a raiva (1ª):. Se o animal tiver mais de 91 dias de idade, ele receberá sua primeira vacinação contra a raiva. Receba o certificado de vacinação e guarde-o em um local seguro. Conclua os procedimentos de registro no Japão (obtenção da plaqueta e do certificado do cão).

3. Vacinação contra a raiva (2ª dose):. Duas vacinas podem ser necessárias, dependendo do destino e do retorno planejado, começando com a primeira.Segunda vez com aviso prévio de mais de 30 dias.inoculação. Você também receberá e guardará um certificado por isso.

4. Teste de título de anticorpos contra a raiva:. Após a segunda vacinação, é coletada uma amostra de sangue para o teste de anticorpos, se necessário. Um resultado de teste de 0,5 UI/ml ou mais indica aprovação e um certificado (notificação de resultados) é emitido.Período de espera de 180 dias a partir da data da coleta de sangueSe você estiver indo para um país para o qual precisa ir, a contagem de espera começa nesse ponto.

5. Verifique os requisitos adicionais de destino:. Dependendo do país de destino, pode ser necessário um comprovante de vacinação que não seja contra a raiva (por exemplo, leptospirose em cães), um comprovante de desparasitação e uma licença de importação. Verifique as informações oficiais de cada país e siga os documentos e procedimentos que estiverem faltando.

6. Pedido de quarentena de exportação (lado japonês):. Quando a partida estiver próxima, entre em contato com o escritório de quarentena de animais no Japão.Solicitação de inspeção de exportaçãopara fazer isso. No mais tardar.Até 7 dias antes da partidaTambém é possível fazer a solicitação on-line via ANIPAS (Sistema Eletrônico de Quarentena Animal). No momento da solicitação, o documento previamente preparadoCertificado de vacinação contra a raivae ... eCertificado de teste de anticorposO candidato deve enviar uma cópia do

7. Inspeções de exportação realizadas:. Na estação de quarentena de animais no aeroporto, no dia do embarque ou no dia anterior.inspeção de exportaçãosiga as seguintes etapas. Seu cão é deixado com o funcionário, que verificará a leitura do microchip e os documentos originais. Se não houver nenhum problema, oCertificado de quarentena de exportação (inglês)for emitido. Se esse certificado forFunciona como o passaporte de um cão.e é o documento oficial a ser enviado ao país de destino.

8. Apresentação de documentos à companhia aérea e embarque:. Ao embarcar em uma aeronave, os documentos do seu animal de estimação serão verificados no balcão de check-in. Mesmo que você tenha declarado que está levando seu animal de estimação com você no momento da reserva,Apresente o comprovante da documentação no aeroporto no dia do voo.Caso contrário, o transporte poderá ser recusado. Esteja preparado para apresentar imediatamente um conjunto de documentos, como certificado de raiva, certificado de quarentena e, em alguns casos, uma licença de importação. Algumas companhias aéreas podem exigir uma cópia desses documentos com antecedência.

9. Formalidades de imigração no destino:. Ao chegar ao aeroporto de destino, cumpra as formalidades de entrada de seu animal de estimação na alfândega e na quarentena. Apresente os documentos instruídos pelo funcionário (certificado de exportação e certificado de vacinação emitido no Japão) e, se não houver problemas, seu animal de estimação terá permissão para entrar no país. Em alguns países, pode ser realizada a verificação do microchip e um simples exame de saúde.

O processo acima é o processo geral. Pode parecer complicado se for a sua primeira vez, mas basta lidar com cada um deles individualmente e você ficará bem. Se você não tiver certeza.Consulte a estação de quarentena de animais com antecedência.Como alternativa, procure orientação de um agente de transporte de animais de estimação ou de um cirurgião veterinário especializado.

especialmenteAo retornar ao Japão novamente após uma viagem curtadeve ser observado. Se o período antes de voltar para casa for inferior a dois anos,Deve ser microchipado, vacinado duas vezes e testado contra anticorpos no país antes de deixar o país.é recomendado. Ao fazer isso, você poderá reencontrar seu cão sem problemas, com um mínimo de 12 horas (somente exame de documentos) de quarentena de atracação no seu retorno.

Por outro lado, se você não estiver preparado, seu animal de estimação poderá ser colocado em uma amarra por até 180 dias quando você voltar para casa. Isso ocorre porque você não quer que seu amado animal de estimação fique longe de você por um longo período de tempo,Esteja bem preparado e parta em uma viagem agradável.

Vacinação contra a raiva (1ª dose)

Vacinação contra a raiva (segunda dose, pelo menos 30 dias depois)

Teste de título de anticorpos (em países onde é exigido)

Confirmação do período de espera (por exemplo, 180 dias)

Obtenção de documentos adicionais necessários.

Pedido de quarentena para exportação (até 7 dias de antecedência)

Inspeção e certificação de exportação na estação de quarentena

Apresentação de documentos à companhia aérea.

Procedimentos locais de imigração

Corresponde à emenda legal de 2024! Um veterinário fornece uma explicação completa sobre a microchipagem obrigatória de cães e gatos, incluindo segurança, benefícios e procedimentos específicos de introdução. Também explica em detalhes as precauções a serem tomadas em viagens ao exterior.

Perguntas frequentes (FAQs)

P1: Se eu viajar do Japão para um país livre de raiva, ainda preciso tomar a vacina contra a raiva?

P2: Posso levar meu filhote para o exterior se ele tiver menos de três meses de idade?

A2. Depende do país, mas é basicamente difícil.Considere o seguinte. Muitos países proíbem a entrada de filhotes de cachorro não vacinados contra a raiva; a UE tem um sistema excepcional de admissão condicional para filhotes com menos de 12 semanas de idade, mas isso exige uma licença de importação, o que é um obstáculo.

A entrada no Japão também é proibida de fato se a criança tiver menos de 91 dias de idade e não tiver sido vacinada.Quarentena de atracação por mais de 180 diasNão é prático fazer isso. Por motivos de segurança, é recomendável que você faça planos de viagem somente depois que seu cão estiver totalmente adulto e vacinado.

P3: Com quanto tempo de antecedência devo começar a me preparar para minha viagem?

R3: Depende do destino. Se estiver indo para um país livre de raiva, você devePelo menos 7 a 8 meses antes da partida.Comece os preparativos desde o início (para microchipagem, duas vacinas e teste de anticorpos + período de espera de 180 dias).

No resto do mundo, é necessário um período de espera de 30 dias após a vacinação, caso seja a primeira vacina, e a documentação é demorada.Seis meses de antecedência, com bastante tempo de sobra.É seguro começar a planejar. Tente agir o mais cedo possível para evitar correrias de última hora.

Q4. Depois que eu passar no teste de anticorpos contra a raiva, preciso de um período de espera para cada viagem?

A4. A repetição do teste e as longas esperas geralmente são desnecessárias se o paciente continuar a receber a vacinaNo Japão, não é necessário um novo teste de anticorpos se você retornar ao seu país dentro de dois anos após a coleta de sangue. No Japão, se você retornar ao seu país dentro de dois anos após a coleta de sangue, estará isento de um novo teste de anticorpos; a UE também não exige a repetição do teste de anticorpos, a menos que a vacina expire.

No entanto,Manter os reforços de vacina em dia.é uma exigência, portanto, não se esqueça de tomar outras vacinas durante a viagem. Se o seu retorno ao país de origem for superior a dois anos, será necessário fazer outro teste de anticorpos em seu país de origem. Antes de retornar ao seu país de origem, será necessário fazer o teste, obter um certificado e tê-lo endossado pela embaixada japonesa local ou por outras autoridades.

Se você pretende ficar por um período mais longo, planeje adequadamente.

Q5. Onde posso obter orientação sobre os preparativos e procedimentos de viagem?

A5. Sim, existe.Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca.Estação de quarentena para animaispode fornecer orientação individual por telefone ou e-mail, ou você pode entrar em contato com o departamento relevante na embaixada do seu país.

Também neste site,Serviço de consulta individual via linha oficialNós criamos um Você também pode ter uma reunião on-line gratuita com nossa equipe de especialistas. Informe-nos a data de partida planejada, o destino e a situação do seu cão, e nós lhe forneceremos uma lista de verificação dos procedimentos necessários.

Registro oficial da linha e entrevistas on-line gratuitas

A PetAir JPN tem o compromisso de apoiar os donos de animais que estão viajando para o exterior com seus animais de estimação pela primeira vez.Conta oficial do LINEA empresa opera um

Se você leu o artigo, registre-se on-line e fique à vontade para nos enviar uma mensagem. Obviamente, forneceremos orientações e atualizações adaptadas às suas circunstâncias individuais,Entrevistas on-line gratuitas com a equipe de especialistastambém estão sendo aceitos.

Durante a entrevista on-line, você pode revisar o processo de preparação com eles, ensiná-los a preencher os formulários e fazer perguntas diretamente. "Meu filho pode viajar? "O que preciso para viajar para este país? Responderemos cuidadosamente a perguntas como "Meu filho tem permissão para viajar?

Quando fui para o exterior pela primeira vez com meu cão, foi muito útil poder consultar um especialista. É um ótimo serviço poder consultar gratuitamente!

▶ Como se registrar na linha oficial:. Você pode adicionar um amigo clicando no botão "Fale conosco no LINE", na parte inferior desta página, e pode enviar mensagens 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa equipe verificará o conteúdo e responderá em tempo hábil (fora do horário comercial, pode levar algum tempo para respondermos).

▶ Como se inscrever para uma entrevista on-line gratuita:. Envie-nos uma mensagem on-line dizendo que gostaria de uma reunião. Nós lhe enviaremos um URL de calendário para marcar uma data e horário convenientes para você, e vocês poderão discutir o assunto individualmente por cerca de 30 minutos por meio de uma chamada de vídeo, como o Zoom. Obviamente, não há custo algum.

Faremos o possível para ajudá-lo a ter uma vida agradável e a viajar para o exterior com seu precioso cão. Como uma oferta especial para o registro em nossa linha oficial, também fornecemos uma lista de verificação gratuita de preparação para a viagem e uma coleção de exemplos de documentos necessários.

Desfrute de uma viagem segura e confortável com seu cão, com toda a preparação! Aguardamos suas perguntas e consultas. 🏖️✈️🐕💖

\ Consulta gratuita on-line primeiro! /

As consultas são totalmente gratuitas.

Consultas on-line gratuitas também estão disponíveis.

Finais de semana e feriados também estão disponíveis.

Referências.

– Serviço de Quarentena Animal do Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca - Transporte de cães e gatos do Japão para o exterior

– Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar - Informações sobre a Lei de Prevenção da Raiva

- OMS (Organização Mundial da Saúde) - Diretrizes para Zoonoses

– CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) - Regras de importação de animais de estimação

- Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) - Diretrizes para o transporte de animais de estimação

![Suporte para animais de estimação que viajam e se mudam para o exterior|PetAir JPN [oficial] para transporte internacional e procedimentos de quarentena para cães e gatos. Suporte para animais de estimação que viajam e se mudam para o exterior|PetAir JPN [oficial] para transporte internacional e procedimentos de quarentena para cães e gatos.](https://petair.jp/wp-content/uploads/2024/08/main_logo.png?1771985922)

Comentário